|

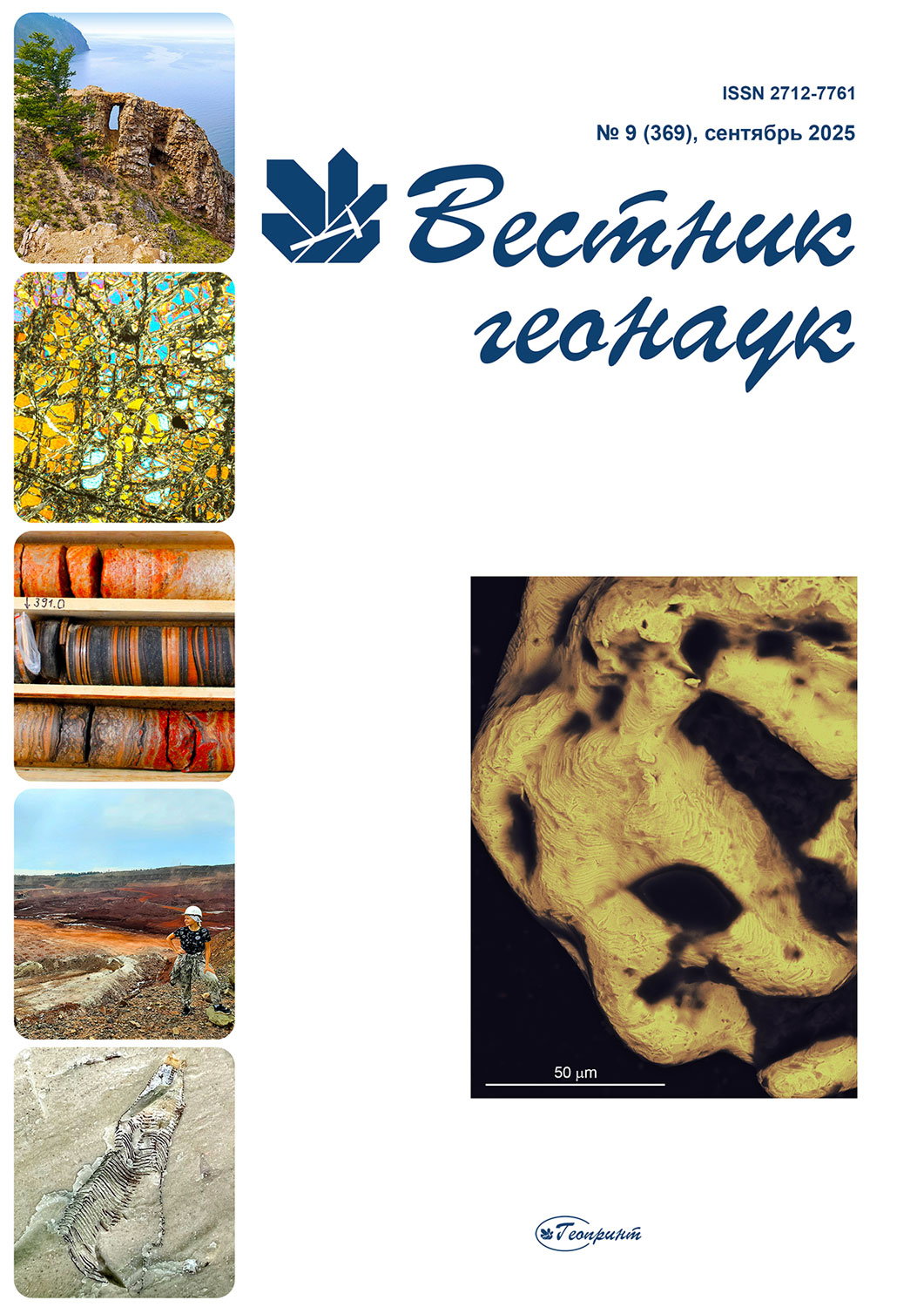

На обложке: окрашенное СЭМ-изображение частицы золота

Кыввожского золотороссыпного поля(Вольско-Вымская гряда, Средний Тиман)

с нетронутыми следами послойного роста.Образец Ю. В. Глухова. Снимок В. А. Радаева.

On the cover: colored SEM image of a gold particle

from the Kyvvozh gold placer field(Volsko-Vymskaya Ridge, Middle Timan)

with intact traces of layerwise growth.Sample by Yu. V. Glukhov. Image by V. A. Radaev.

|

|

| |

|

|

Титульная страница / Title page Титульная страница / Title page

|

1

|

|

Содержание / Content Содержание / Content

|

2

|

| |

|

|

|

|

Научные статьи / Scientific articles

|

|

Изменение кинетических характеристик органического вещества доманика

при его термической эволюции Д. А. Бушнев, Р. С. Кашапов, Н. С. Бурдельная, П. В. Трушков

Changes in the kinetic characteristics of domanik organic matter during its thermal evolution

D. A. Bushnev, R. S. Kashapov, N. S. Burdelnaya, P. V. Trushkov

DOI: 10.19110/geov.2025.9.1

Исследованы кинетические характеристики образования углеводородов органическим веществом доманиковых пород природной серии, отличающихся уровнем термической зрелости, и пород после серии автоклавных экспериментов при различных температурах. В работе применён способ расчёта реализации углеводородного потенциала для серии экспериментов, учитывающий предшествующую термическую историю органического вещества. Показано, что расчёт реализации углеводородного потенциала на основании кинетической характеристики незрелой породы для высоких стадий преобразования ОВ доманика некорректен начиная с некоторого уровня термической зрелости, что определяется изменениями в химической структуре керогена после генерации нефти. Приведенные в работе данные указывают на уровень такого скачка свойств 50 % степени трансформации органического вещества породы.

Ключевые слова: доманиковый сланец, автоклав, эксперимент, кинетика нефтеобразования, кинетическая характеристика

The kinetic characteristics of hydrocarbon formation by organic matter of natural series domanik rocks with different levels of maturation and domanik rocks after a series of autoclave experiments at different temperatures are studied. The work uses a method for calculating the realization of hydrocarbon potential for a series of rocks that takes into account the previous thermal history of organic matter. It is shown that the calculation of the realization of hydrocarbon potential based on the kinetic characteristics of immature rock for high stages of domanik organic matter transformation is incorrect starting from a certain level of thermal maturity, which is determined by changes in the chemical structure of kerogen due to oil generation. The data presented in this work indicates this change level a 50 % degree of transformation of the organic matter of the source rock.

Keywords: Domanik shale, autoclave, experiment, kinetics of oil formation, kinetics of thermal treatment of organic matter, kinetic characteristics

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

3—7

|

Уточнённая модель фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов

нефтяного месторождения в пределах северного окончания вала Сорокина

(Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция) М. Е. Шабурова

Updated model of carbonate reservoirs permeability and porosity

of the oil field within the northern end of the Sorokin Swell

(Timan-Pechora oil and gas province) M. E. Shaburova

В статье представлены результаты уточнения модели фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов нефтяного месторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с учётом особенностей их формирования и вторичных изменений. Объектом проведённого исследования являются карбонатные коллекторы верхнего карбона — нижней перми. Полученная в результате модель отражает особенности пространственной локализации различных литологических типов пород-коллекторов, а также влияние трещиноватости на проницаемость коллекторов верхнего карбона. Актуальность обусловлена тем, что результаты моделирования послужили основой для выделения зон, перспективных с точки зрения поддержания уровня добычи на месторождении в отложениях продуктивного пласта верхнего карбона.

В ходе проведённого исследования классифицированы породы-коллекторы с использованием данных керна; установлены закономерности распространения различных литологических типов известняков по площади и по разрезу; определён преобладающий тип пустотности и характерный диапазон фильтрационно-ёмкостных свойств для каждого выделенного литологического типа. Кроме того, проведена классификация трещин с использованием данных керна и пластовых микроимиджеров, установлена связь плотности трещиноватости с объёмной плотностью пород и первичной пористостью, подтверждено положительное влияние парагенезисов трещин на проницаемость низкоёмких коллекторов.

Ключевые слова: карбонатные коллекторы, трещиноватость, классификация по Данхэму, строение пустотного пространства, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

The article presents the results of the carbonate reservoirs permeability and porosity model detailing of the oil field in the Timan-Pechora oil and gas province in relation to their formation features and secondary changes. The object of study is Upper Carboniferous — Lower Permian carbonate reservoirs. The resulting model shows the spatial localization of different lithological types of reservoir rocks, as well as the effect of fracturing on the permeability. The relevance of this study conditioned by the fact that the modeling results are the basis for identifying prospect areas for production level ensuring in the Upper Carboniferous reservoir.

In the course of the study, the classification of reservoir rocks according to core data is carried out; the distribution of various lithological types of limestone in the area and in the section has been established; the predominant type of voidness and the characteristic range of filtration and capacity properties for each selected lithological type have been determined. In addition, fractures are classified according to core data and reservoir microimages, the relationship between the fracturing density and the rock bulk density and primary porosity has been established, and the positive effect of fracture paragenesis on the permeability of low-capacity reservoirs has been confirmed.

Keywords: carbonate reservoirs, fracturing, Dunham classification, void structure, Timan-Pechora oil and gas province

DOI: 10.19110/geov.2025.9.2

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

8—18

|

Микроструктурные особенности нижнепермских ооидных известняков (Южный Тиман)

О. С. Ветошкина

Microstructural features of Lower Permian ooid limestones (South Timan)

O. S. Vetoshkina

На основании электронно-микроскопических исследований ооидных известняков из разреза нижнепермских отложений Южного Тимана были выделены морфологические признаки, свидетельствующие об образовании карбонатов в результате процессов органоминерализации, обусловленных присутствием и деятельностью микроорганизмов (микробный метаболизм) и влиянием слизистых веществ, действующих как матрица для зарождения и роста кристаллов. В результате исследований были идентифицированы минерализованные тела организмов, биогенные микроструктуры, бактериальные биопленки и нити, сохранившиеся в различных формах. Получены новые данные, представляющие дополнительные свидетельства органоминерализации при образовании ископаемых ооидов.

Ключевые слова: карбонаты, известняки, ооиды, органоминерализация, диагенез, биогенные микроструктуры

Based on electron microscopic studies of ooid limestones from the Lower Permian section of the Southern Timan, morphological features have been identified that indicate the formation of carbonates as a result of organomineralization processes caused by the presence and activity of microorganisms (microbial metabolism) and the influence of mucous substances acting as a matrix for crystal nucleation and growth. As a result of the research, mineralized bodies of organisms, biogenic microstructures, bacterial biofilms and filaments preserved in various forms have been identified. The obtained novel data testify to organomineralization at the formation of fossil ooids.

Keywords: carbonates, limestones, ooids, organomineralization, diagenesis, biogenic microstructures

DOI: 10.19110/geov.2025.9.3

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

19—27

|

Результаты анализа современных данных геоэкологического

мониторинга заброшенного Тырныаузского хвостохранилища А. Х. Шерхов

Results of analysis of modern geoecological monitoring

data of the abandoned Tyrnyauz tailings facility A. Kh. Sherkhov

DOI: 10.19110/geov.2025.9.4

Значительная активизация в последние десятилетия негативных природных явлений в горах обуславливает растущую актуальность проблемы безопасного содержания накопителей отходов горнодобывающей промышленности. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на хвостохранилище Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК). В процессе исследования реализованы современные технологии мониторинга, позволяющие получать максимально достоверные данные в оперативном режиме. В рамках работы выявлены уязвимые места, участки, подверженные риску размыва. В качестве мер предохранения основной дамбы от разрушения предложены варианты обеспечения проектной пропускной способности водоотводным тоннелем, а также восстановления работоспособности открытого аварийного водоотводного канала.

Ключевые слова: хвостохранилище, селевой поток, экологическая катастрофа, мониторинг, токсичные отходы

The significant intensification of negative natural phenomena in mountainous areas in recent decades has increased the urgency of ensuring the safe maintenance of tailings storage facilities for the mining industry. The article examines the situation at the tailings storage facility of the Tyrnyauz Mining and Processing Complex. During the research, modern monitoring technologies were implemented, enabling the acquisition of highly reliable data in real-time. As part of the work, vulnerable areas and sections prone to washout risk were identified. As protective measures for the main dam to prevent failure, options have been proposed to ensure the design discharge capacity of the drainage tunnel and to restore the operational functionality of the open emergency spillway channel.

Keywords: tailings pond, mudflow, environmental disaster, monitoring, toxic waste

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

28—36

|

Из опыта преподавания. XVIII. Таблица 27 видов симметрии

Ю. Л. Войтеховский

From teaching experience. XVIII. Table of 27 symmetry species

Yu. L. Voytekhovsky

В статье рассмотрены две формы таблицы 27 видов симметрии (без кубической сингонии): оси Li4 дана своя строка, иные инверсионные оси запрещены; использованы все возможные инверсионные оси. Второй случай особенно интересен при сопоставлении видов симметрии с гладкими геометрическими интерпретациями (конусы и цилиндры) предельных групп симметрии Кюри. Предложено различать 14, а не 7 классов симметрии. Обсуждена их номенклатура с экскурсом в историю вопроса.

Статья учит творческому усвоению фундаментальных результатов, их выводу и осмыслению в деталях. Она предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов (геологов, географов, биологов и др.), изучающих основы кристаллографии в геометрическом варианте, без теории групп и линейной алгебры. Статья посвящена профессору А. И. Глазову — последнему представителю кристаллографической школы Е. С. Федорова — А. К. Болдырева — И. И. Шафрановского в Ленинградском горном институте (ныне Санкт-Петербургском горном университете) и сопровождается уникальными фото из личного архива профессора Д. П. Григорьева.

Ключевые слова: виды и классы симметрии кристаллов, композиции элементов симметрии, истинные и ложные инверсионные оси, предельные группы симметрии Кюри

The article discusses two forms of the table of 27 symmetry species (without cubic syngony): the Li4 axis has its own row, and other inversion axes are forbidden; all possible inversion axes are used. The latter case is particularly interesting when comparing the species of symmetry with smooth geometric interpretations (cones and cylinders) of the limiting Curie symmetry groups. It is proposed to distinguish 14 rather than 7 classes of symmetry. The article discusses their nomenclature with a historical overview.

The article teaches the creative assimilation of fundamental results, their derivation, and comprehension in detail. It is intended for teachers, postgraduate students, and students (geologists, geographers, biologists, etc.) studying the basics of crystallography in a geometric variant without group theory and linear algebra. The article is dedicated to Professor A. I. Glazov, the last representative of the E. S. Fedorov — A. K. Boldyrev — I. I. Shafranovsky crystallographic school at the Leningrad Mining Institute (now the Saint Petersburg Mining University), and is accompanied by unique photos from the personal archive of Professor D. P. Grigoriev.

Keywords: symmetry species and classes of crystals, compositions of symmetry elements, true and false inversion axes, limiting Curie symmetry groups.

DOI: 10.19110/geov.2025.9.5

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

36—43 |

|

|

| |

|

|

Хроника, события, факты / Chronicle, events, facts

|

|

| |

|

|

Юшкинские чтения — 2026 (анонс) / Yushkin Readings — 2026 (annonce)

Скачать полный текст / Download full text Скачать полный текст / Download full text

|

31 |

|

|